Musketen gehören zu den wichtigsten Vorderladerwaffen der Neuzeit. Ihre Entwicklung prägte die Militärgeschichte Europas vom 16. bis ins frühe 19. Jahrhundert. Die zugehörigen Musketenkugeln – meist aus Blei – sind heute für Sondengänger und Historiker wertvolle Fundstücke. Dieser Beitrag erklärt die Technik der Musketen, die Herstellung der Kugeln, ihre historische Nutzung und wie man sie im Gelände erkennt.

Von der Luntenschloss- zur Steinschlossmuskete

Die erste Generation der Musketen nutzte das sogenannte Luntenschloss. Dabei wurde eine glimmende Lunte auf das Zündloch gesenkt, um das Treibpulver zu entzünden. Diese Waffen waren schwer, unhandlich und wetteranfällig.

Später folgten das Radschloss (um 1517) und ab dem 17. Jahrhundert das Steinschloss. Letzteres war technisch einfacher, zuverlässiger und wurde über 150 Jahre lang militärisch genutzt. Mit der industriellen Revolution wurde es durch das Perkussionsschloss ersetzt, das eine Zündkapsel nutzte und schneller sowie wetterunabhängiger funktionierte.

Aufbau und Technik der Muskete

Eine Muskete besteht im Wesentlichen aus:

- Lauf (meist glatt, nicht gezogen),

- Schlossmechanismus (Lunte, Rad, Stein oder Perkussion),

- Schaft (meist Holz, zur Stabilisierung beim Schießen),

- Pulverpfanne (bei Steinschlossmodellen),

- Zündloch (Verbindung zur Pulverkammer im Lauf).

Muskete und Zündung arbeiteten mit Schwarzpulver. Geladen wurde zuerst das Pulver, dann die Kugel (oft mit einem Tuch oder Papier als „Wickel“) und schließlich die Zündung vorbereitet.

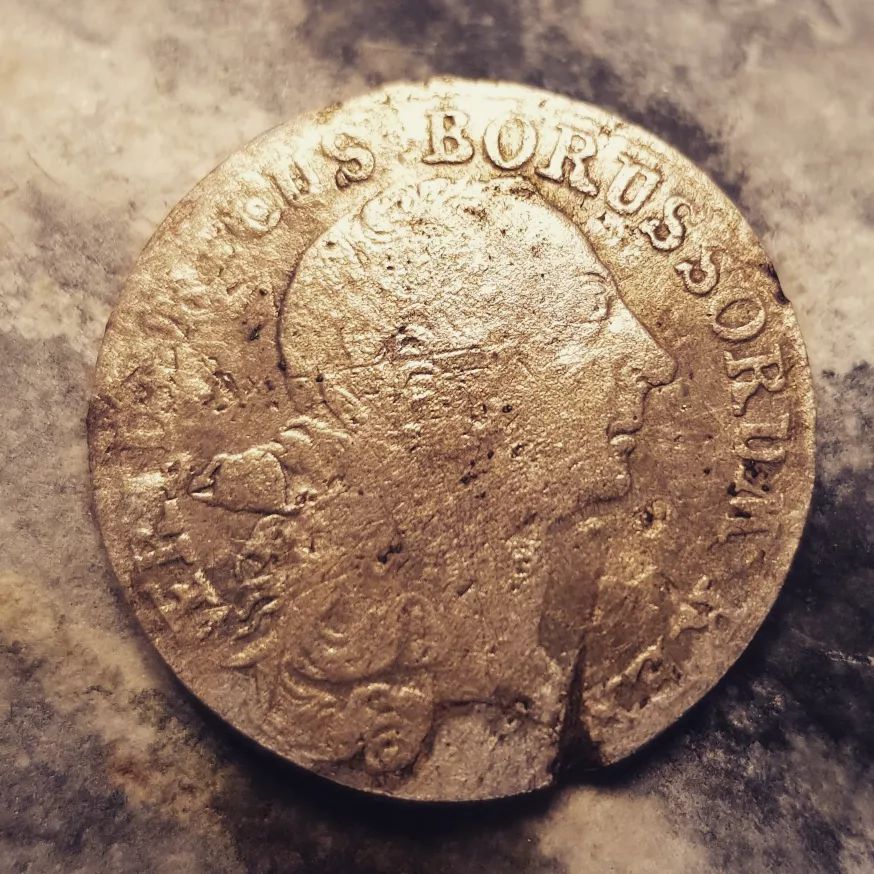

Musketenkugeln: Form, Kaliber und Material

Musketenkugeln waren in der Regel Bleikugeln. Sie wurden in Formen gegossen und waren kugelrund. Es gab sie in unterschiedlichen Kalibern, meist zwischen 12 mm und 20 mm Durchmesser – abhängig vom Modell der Muskete.

Einige Kugeln zeigen Gussnähte, Abflachungen oder Verformungen durch den Aufprall. Seltener finden sich gekerbte oder abgeflachte Kugeln, die möglicherweise nachträglich bearbeitet wurden – entweder zur besseren Flugstabilität oder als improvisierte Splittermunition.

Militärische und zivile Nutzung

Musketen waren Standardwaffen im Militär bis zum 19. Jahrhundert. Besonders in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, der Napoleonischen Kriege und im amerikanischen Bürgerkrieg dominierten sie das Schlachtfeld.

Aber auch zivil wurden Musketen genutzt, etwa zur Jagd oder zur Verteidigung. In manchen Regionen wurden sie noch bis ins späte 19. Jahrhundert verwendet, obwohl bereits gezogene Gewehre verfügbar waren.

Munitionstransport: Kugelbeutel und Papierpatronen

Die Soldaten trugen ihre Munition meist in einem Kugelbeutel oder einer Patronentasche. Ab dem 17. Jahrhundert verbreiteten sich Papierpatronen: darin war das Pulver und die Kugel bereits portioniert verpackt. Das beschleunigte den Ladevorgang erheblich.

Musketenkugeln als Fundstücke: Erkennen und bestimmen

Für Sondengänger sind Musketenkugeln oft häufige Funde – besonders in historischen Kampfgebieten oder an alten Heerstraßen. Sie können durch folgende Merkmale erkannt werden:

- Schwere und Dichte: reines Blei ist schwer und weich.

- Größe: 12–20 mm Durchmesser sind typisch.

- Patina: oft grau, weißlich oder grünlich durch Oxidation.

- Verformung: Einschlagspuren, Quetschungen oder Risse.

Oft sind sie als Einzelfunde zu sehen, bei Gefechtsstellen auch gehäuft.

Historischer Kontext von Fundorten

Wer Musketenkugeln findet, findet oft auch Hinweise auf:

- Schlachtfelder (z. B. Siebenjähriger Krieg, Napoleonische Kriege)

- Alte Schießplätze oder Übungsgelände

- Jagdgebiete mit früherer Nutzung

- Wachposten und Verteidigungsstellungen (z. B. Turmhügel, Wegkreuze)

Fundorte sollten dokumentiert werden. Fundtiefe, Lage im Boden und Umgebung geben wichtige Hinweise zur Zeitstellung.

Fundrecht und Verantwortung

In Deutschland gilt: Musketenkugeln können unter das Denkmalschutzgesetz fallen. Funde sollten dem zuständigen Landesamt für Denkmalpflege gemeldet werden, wenn ein historischer Zusammenhang besteht. Dies gilt besonders bei mehreren Funden oder erkennbaren Gefechtsspuren.

Blei ist zudem ein Schadstoff – daher sollten die Funde nicht unbeaufsichtigt oder offen gelagert werden, vor allem nicht in der Nähe von Kindern.

Unterschiede zu anderen Bleigeschossen

Musketenkugeln unterscheiden sich deutlich von:

- Schrotkugeln: kleiner, meist unter 10 mm.

- Pistolen- oder Revolverkugeln: oft kleiner und konischer.

- Minié-Geschossen (ab Mitte 19. Jh.): länglich, mit Hohlboden.

- Geschosskernen aus modernen Patronen: oft aus anderen Materialien (z. B. Stahl, Tombak).

Wer sich unsicher ist, kann Maße, Gewicht und ggf. Gussnähte mit historischen Tabellen abgleichen.

Tipps für die Sondensuche nach Musketenkugeln

- Alte Karten studieren: Lagerplätze, Heerstraßen, Schlachtfelder.

- Geringe Suchtiefe einstellen: Kugeln liegen meist in 10–30 cm Tiefe.

- Leitwert beachten: je nach Detektor liegt Blei oft im mittleren Bereich.

- Fund dokumentieren: Fotos, GPS-Daten und Fundumstände notieren.

Fazit: Kleine Kugeln mit großer Geschichte

Musketenkugeln sind stumme Zeugen einer bewegten Vergangenheit. Sie zeigen die Entwicklung der Schusswaffentechnik, erzählen von Krieg, Jagd und Alltag in früheren Jahrhunderten. Für den Sondengänger sind sie nicht nur ein spannender Fund – sondern oft der erste Hinweis auf ein bedeutendes historisches Areal.

Weiterführende Links: